Bidirektionales Laden kann das deutsche Energiesystem bis 2040 jährlich um 8,4 Milliarden Euro entlasten

In der EU können Vehicle-to-Grid-Technologien die jährlichen Energiesystemkosten um 8,6 Prozent senken, was Einsparungen in Höhe von 22,2 Milliarden Euro pro Jahr entspricht. Das zeigt eine Studie der Fraunhofer-Institute ISE und ISI für die Organisation Transport & Environment.

Ausbau von Wasserstoffkernnetz ohne staatliche Förderung kaum zu stemmen

Das Bundeswirtschaftsministerium wollte den Ausbau des Wasserstoffnetzes über Netzentgelte finanzieren. Ein Gutachten befindet nun, dass dies kaum möglich sein wird. Gerade wenn es zu Verzögerungen oder Änderungen der Marktlagen kommt, gerät das Konstrukt schnell ins Schwanken. Die Gutachter schlagen eine flexible Bedarfsplanung vor. Zudem solle sich der Staat auch darum kümmern, dass es genügend Absatzmärkte gibt und Wasserstoffspeicher ausgebaut werden. Dann könnten die Kosten für ein Wasserstoffnetz auf dem niedrigst nötigen Niveau gehalten werden.

Fraunhofer-Institut legt Empfehlungen für Importstrategie vor: Wasserstoff am besten aus der Pipeline

Wasserstoff vom günstigsten Anbieter ist nicht zwangsläufig die volkswirtschaftlich günstigste Wahl, wenn damit einseitige Abhängigkeiten mit unzuverlässigen Staaten eingegangen werden. So lautet eine Handlungsempfehlung des Fraunhofer ISI, das sich in einer Metastudie mit der besten Importstrategie für Wasserstoff und seine Derivate für Deutschland befasste. Daneben schlägt das Institut noch vor, den globalen Markt nicht in zu kleine Teile zu zersprengen und mit anderen europäischen Ländern, die Wasserstoff importieren müssen, zu kooperieren statt zu konkurrieren.

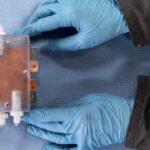

ZSW forscht an Zink-Manganoxid-Batterie als umweltfreundliche Lithium-Alternative

Am Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung (ZSW) in Baden-Württemberg arbeiten Teams an einer neuen Art Batteriezelle. Wieder aufladbare Zink-Manganoxid-Batterien sollen umweltfreundlicher als solche auf Lithium-Basis sein. Zudem seien sie stabil und kostengünstig. Abstriche gibt es bei der Energiedichte. Die Recyclingfähigkeit soll schon in der frühen Entwicklungsphase mitgedacht werden.

Was kommt nach den Lithium-Ionen Batterien – Ein Überblick über den Stand der Forschung

Das Fraunhofer ISI hat sich mit Nachfolgern von Lithium-Ionen-Batterien beschäftigt und einen Überblick über mögliche Nachfolger verschafft. Natrium, Zink, Magnesium, Aluminium und Schwefel, mit und ohne Luft stehen auf der Liste. Nicht alle werden leistungsfähiger als Lithium-Ionen-Batterien. Manche dafür aber günstiger und neue Chancen für Technologiesouveränität gibt es auch.

Fraunhofer ISI veröffentlicht Roadmap zu alternativen Batteriekonzepten

Die Forscher stellen Alternativen zur Lithium-Ionen-Batterie für den Zeitraum bis 2045 dar. Dabei analysieren sie technologiespezifische Vorteile, Anwendungsgebiete, Märkte und Lieferketten; ebenso die Position Europas, die Kosten sowie die industrielle Skalierbarkeit.

Wasserstoff wird in der Gebäudeenergieversorgung kaum eine Rolle spielen

Wie viel Wasserstoff wird eigentlich gebraucht? Das es nicht ganz ohne gehen wird, dürfte den meisten klar sein. In einem Verbundprojekt haben sich zahlreiche Forschungsinstitute daran gemacht, gleich 40 Energieszenarien auf ihre Annahmen zum Wasserstoffhochlauf zu untersuchen. Das Ergebnis: weltweit werden bis 2050 etwa 15 Millionen Gigawattstunden Wasserstoff gebraucht.

Fraunhofer ISI: Deutschland könnte bis 2030 ein Viertel der europäischen Produktion von Batteriezellen abdecken

In Europa können sich dem Institut zufolge die Produktionskapazitäten bis 2030 auf bis zu 1,5 Terawattstunden verzehnfachen. Mit knapp 400 Gigawattstunden könnte der größte Anteil aus neuen Produktionsstätten in Deutschland stammen.

Fast jeder zweite Elektroauto-Besitzer lädt mit eigener Photovoltaik-Anlage

Eine Umfrage des Fraunhofer ISI zeigt, dass 84 Prozent der Haushalte mit Elektroauto Ökostrom beziehen. Insgesamt 48 Prozent der Haushalte besitzen eine Photovoltaik-Anlage.

Fraunhofer-Studie erwartet in Deutschland erste relevante Nachfrage nach grünem Wasserstoff ab 2030

Der Bedarf wächst der Metastudie zufolge von bis zu 80 Terawattstunden im Jahr 2030 auf 400 bis 800 Terawattstunden im Jahr 2050. Ohne den breiten Einsatz von grünem Wasserstoff seien die noch einmal verschärften Klimaziele nicht zu erreichen.